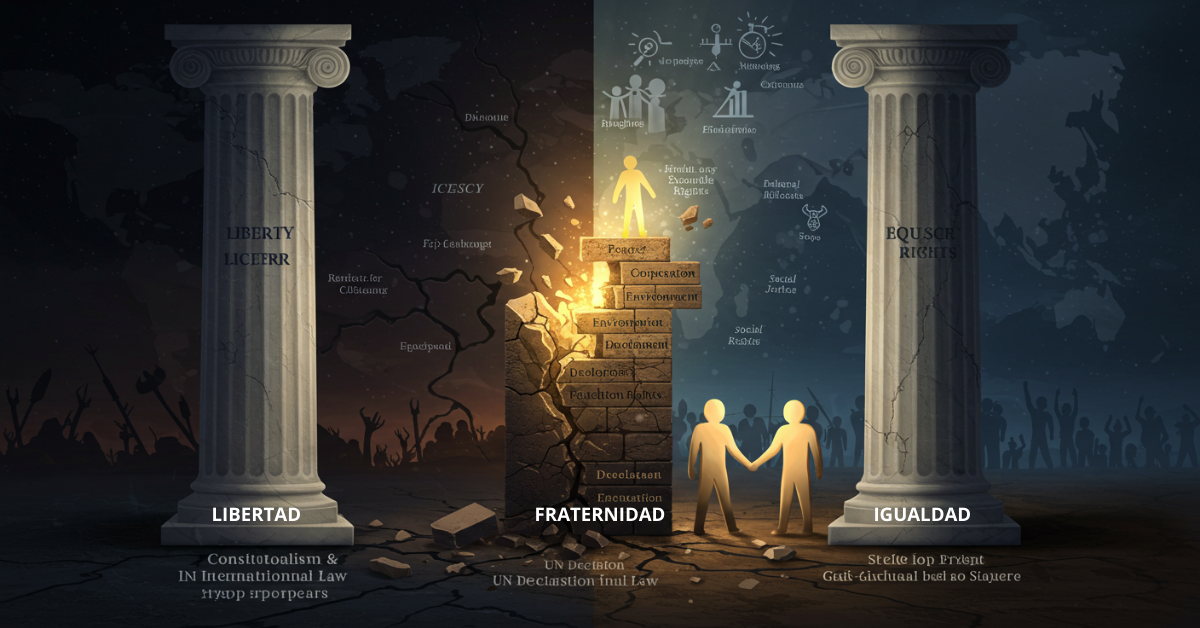

La tríada moderna de libertad, igualdad y fraternidad ayudó a fundar el constitucionalismo y a orientar el Derecho Internacional Público (DIP) hacia la “paz por el Derecho”. Sin embargo, la fraternidad, como principio operativo de solidaridad, quedó rezagada frente a las técnicas jurídico-políticas de libertad e igualdad. Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones para impedir la Segunda Guerra Mundial, la Carta de Naciones Unidas reubicó la paz en el centro del orden internacional como un compromiso jurídico y político de alcance universal.

A pesar de ese giro, la paz como derecho humano sigue sin una codificación fuerte. La Asamblea General, en 2016, reconoció que todas las personas deberían disfrutarla, pero la encuadró como un ideal asociado a la promoción de otros derechos, sin elevarla a la categoría plena de derecho humano exigible. Ello es insuficiente ante conflictos armados, violencias estructurales y culturales persistentes.

Este artículo sostiene que la paz es el derecho más importante de la fraternidad o, en terminología del DIP, de la solidaridad, porque permite que todos los demás derechos sean tutelables. Se propone su codificación en un instrumento vinculante de derechos de la solidaridad, preferiblemente un Tercer Pacto, alternativa más idónea que un protocolo adicional o una mera declaración programática.

Hacia una paz profunda

¿Qué entendemos por derechos de la fraternidad? En la dogmática internacional se conocen como derechos de la solidaridad o de “tercera generación”. Emergen del proceso de descolonización, de la globalización y de problemas comunes ambientales, tecnológicos, humanitarios que desbordan las capacidades estatales y exigen acciones coordinadas.

Su fundamento axiológico aparece en el artículo 1 de la Declaración Universal de 1948: los seres humanos, “dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. La fraternidad nombra un deber de solidaridad para enfrentar desafíos colectivos.

Estos derechos se diferencian de los de libertad e igualdad porque son derechos-síntesis: se concretan solo si las libertades y las igualdades se encuentran efectivamente garantizadas. Por ello, su realización presupone los contenidos de la primera y la segunda generación.

Concretando

En el DIP, los derechos de libertad se positivaron y se protegen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP): vida, integridad, debido proceso, libertad de conciencia, entre otros, con más de 170 Estados parte.

Los derechos de igualdad económicos, sociales y culturales respondieron a las asimetrías de la industrialización y se enunciaron en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Estos impusieron deberes de prestación y no discriminación, completando la arquitectura universal.

Los derechos de la solidaridad incluyen, entre otros, la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Su avance más reciente es el reconocimiento del derecho al medio ambiente limpio, saludable y sostenible por el Consejo de Derechos Humanos (2021) y la Asamblea General (2022), lo cual abre una ventana de oportunidad para institucionalizar toda la tercera generación.

Individuales y colectivos

A diferencia de los derechos de libertad/igualdad, los de solidaridad poseen titularidad dual: pertenecen a individuos y a colectivos (pueblos, minorías). Esa doble titularidad habilita remedios tanto individuales como colectivos frente a su vulneración.

Su núcleo operativo es la cooperación. Muchas amenazas, guerras por procura, desplazamientos masivos, pandemias, crisis climática solo admiten soluciones cooperativas y solidarias entre Estados y sociedades. En ausencia de cooperación, la tutela es imposible o tardía.

Esta dinámica ya se ha materializado regionalmente. La integración europea acostumbró a los pueblos a una paz institucionalizada y a prácticas de fraternidad política, aunque no baste por sí sola para garantizar estabilidad sin un horizonte solidario más amplio.

Polos coadyuvantes

Conceptualmente, la paz comprende una dimensión negativa (ausencia de violencia directa) y una positiva (transformación de las condiciones que generan violencia). La Declaración de Santiago proceso impulsado desde la sociedad civil ha difundido esta visión integral.

La paz positiva exige satisfacer necesidades básicas, erradicar violencias estructurales y culturales, y asegurar el respeto efectivo de los derechos humanos. Supone, además, reorientar el modelo económico hacia la sostenibilidad y la justicia social.

Educación y cultura para la paz

La violencia estructural, pobreza, desigualdad, exclusión bloquea la paz positiva y, con ella, la exigibilidad plena del resto de derechos. Sin transformar esas estructuras, los ciclos de violencia se regeneran.

De ahí la relevancia de la educación para la paz y de la cultura de paz como políticas de Estado y de comunidad internacional: valores, actitudes y prácticas (diálogo, cooperación, igualdad sustantiva, libertad de expresión) que permitan prevenir la violencia y gestionar conflictos.

Hacerlo operativo

¿Cómo materializar jurídicamente la paz como derecho humano? Hay tres rutas: i) Protocolo adicional al PIDCP; ii) Tercer Pacto de derechos de la solidaridad; iii) Declaración internacional sobre derechos de la solidaridad. Cada opción conlleva impactos distintos de validez, jerarquía y tutela.

El Protocolo podría subordinar los derechos de solidaridad al pacto “madre” y mantener su inferioridad normativa frente a las otras generaciones. La Declaración tendría gran autoridad política, pero carecería de fuerza obligatoria inmediata, aunque pueda prefigurar tratados futuros.

Por ello, la vía preferible es un Tercer Pacto autónomo: aseguraría rango y eficacia equiparables a PIDCP y PIDESC, habilitaría procedimientos de protección acordes con la naturaleza dual de titularidad, y permitiría acceso de personas y pueblos a instancias supranacionales de control.

El contenido mínimo de ese pacto debería: (a) definir la paz como derecho exigible en su doble dimensión negativa y positiva; (b) imponer obligaciones de cooperación para erradicar violencias estructurales y culturales; (c) reconocer legitimación activa individual y colectiva; y (d) articular la paz como derecho-síntesis condicionado a la plena garantía de libertades e igualdades.

Innovación fundamentada

Esta arquitectura no sería ajena a la Carta de la ONU, cuyo Preámbulo ordena “unir fuerzas” para mantener la paz, reafirma la fe en los derechos y llama a usar la fuerza solo al servicio del interés común. Un pacto de solidaridad actualizaría ese programa fundacional.

La reticencia de algunos Estados poderosos no es insuperable: también hubo oposición inicial a los derechos económicos, sociales y culturales, y, sin embargo, la perseverancia normativa condujo a los dos Pactos de 1966. La coyuntura actual con avances como el derecho humano al medio ambiente abre una ventana propicia para un acuerdo global sobre la solidaridad.

Conclusiones

La paz no es solo ausencia de guerra; es un derecho humano de la fraternidad que integra libertades e igualdades y las proyecta hacia la cooperación frente a riesgos comunes. Sin paz positiva sin eliminación de las causas estructurales de la violencia ningún derecho es plenamente exigible ni estable.

Materializar la paz como derecho humano exige pasar de la retórica a la codificación: un Tercer Pacto de derechos de la solidaridad, con procedimientos jurisdiccionales y preventivos, participación de individuos y pueblos, y obligaciones claras de cooperación interestatal y social. Paralelamente, la educación y la cultura de paz deben acompañar ese proceso para enraizarlo en las prácticas de las sociedades.

En suma, si la libertad protege la autonomía y la igualdad resguarda la dignidad en condiciones de justicia, la fraternidad, como solidaridad jurídica asegura la convivencia en un mundo interdependiente. Por eso, la paz es el derecho más importante de la fraternidad y debe convertirse en el eje central de un tratado universal sobre los derechos de la solidaridad. Sólo así haremos operativa la promesa de la Carta de la ONU y daremos al siglo XXI un derecho internacional coherente con sus desafíos.

Este artículo forma parte de la segunda edición de la revista La Fraternidad -emprendimiento editorial trilingüe del cual Parvis es parte integrante-.

Se agradece la generosidad del Hermano Milton Arrieta-López y de La Fraternidad al permitir su reproducción. Para realce de la redacción y los conceptos originales, y con la idea de amenizar la lectura, se agregaron el énfasis de las negritas y las pausas de los subtítulos, siguiendo el estilo editorial propio.